Royal Society of Chemistry (英国王立化学会) から今月発行された「Molecular Logic-based Computation」(A. P. de Silva著)の中で,私が取り組んでいるDNAの研究が紹介されました.

Molecular Logic-based Computation (Monographs in Supramolecular Chemistry)

- 作者: A. Prasanna De Silva,Vincenzo Balzani

- 出版社/メーカー: Royal Society of Chemistry

- 発売日: 2012/12/30

- メディア: ハードカバー

- この商品を含むブログを見る

自然界でDNAは遺伝情報を子孫へ伝える情報高分子ですが,その基本になっている「二本鎖構造と一本鎖構造とをフレキシブルに移り変わる」とか「二本鎖構造を組むときに厳密に相手を見わける」という性質は,工学的にも興味深いものです.私はそういうところにフォーカスしてDNAの可能性を探る研究を続けています.

そんな材料を人間の手で創ってみたいぞ!

やってみせるchemistry

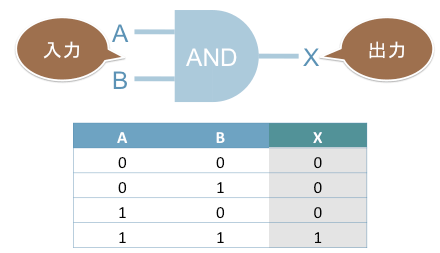

今回紹介して頂いたのは,「DNA分子を組み合わせて論理素子を作ろう!」というコンセプトの研究です.「ON」の指示が下されるとDNAの増幅反応がスタートし,そのDNAには蛍光蛋白質の遺伝子がコードされていて,しかるべき生化学反応と励起光照射によって緑色の発光が観察される,というシカケになっています.

「天然に存在する材料を組み合わせると,こんなこともできるんだよ!」

というデモンストレーションになっています.

使い慣れた思考回路を使い回す

「アレとコレを組み合わせるとソレができるぞ!」っていう考え方が私は子供の頃から好きで,化学研究もそういうのが好きだし,化学の講義も,大学基礎演習Bも,大学広報SNSも,学生とやってるキャンナビのアレコレも,みんなそういう考え方でやっています.使い慣れた思考回路を使い回していて,感覚的にはどれも同じです.

いろいろなことをやっている今日この頃ですが、私の中ではみんな繋がっていて、糸を紡ぐように統合されていくんです。予定では。

— 野島高彦 Takahiko NOJIMAさん (@TakahikoNojima) 2010年11月19日これからもどんどん新しいことにチャレンジするよ! おたのしみにね!