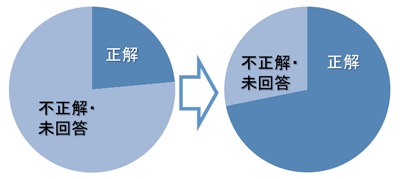

昨年10月,医療衛生学部でモル濃度の理解度を確認する小テストをやったことがあります.問題の解き方はその日の講義で説明してあったのですが,テスト問題はそこにもう一工夫必要な,ちょっとした応用問題になっていました.正しい考え方を身につけていれば解くことのできる問題だったのですが,正答率は2割という状態で,私の予想を下回るものでした.

そこで自習問題を教科書の例題から指定するとともに,次の講義で計算問題解法プリントを配付し,問題の解き方を一段ずつ解説しました.その結果,8割以上の学生から,「モル濃度の考え方を理解した」との回答が返ってきました*1.

このとき,考え方を教えるという行為は,履修者の内面に考え方を「組み立てる」作業だと感じました.そこで,これ以降,講義に際しては考え方を「伝える」だけではなく,出席者の内面に「組み立てる」よう取り組みました.

2009年度講義開始時のコンセプトは,「分子の世界を探検する」ことでしたが*2,2010年度はこれを積極的に発展させ,履修者の内面に化学的な考え方を「組み立てる」ことを目標にしようと思います.「伝える」,「教える」から発展させ,「組み立てる」ことを2010年度「化学」の目標にします.